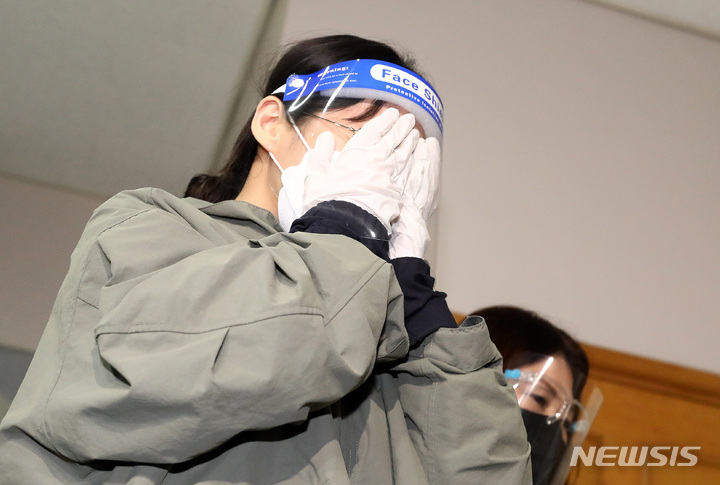

미성년자 불러내 감금·폭행·성매매 시킨 커플…2심도 실형

10대 여학생들 불러내 성매매 강요 혐의 등

범행 공모 거부하자 성폭행, 촬영 뒤 협박도

1심, 범행 주도 남성 징역 15년, 공범 5~10년

2심, 징역 15→12년, 공범 각 2년6월~3년, 집유

"피해자 중 한 명과 합의해 처벌 원하지 않아"

9일 법원에 따르면 서울고법 형사8부(부장판사 배형원)는 지난달 22일 아동·청소년성보호에 관한 법률 위반(성착취물제작·배포등) 등 혐의로 기소된 A(22)씨에게 징역 15년을 선고한 1심과 달리 징역 12년을 선고했다. 또 5년 간 아동·청소년 관련 기관과 장애인 복지시설의 취업제한 명령을 내렸다.

함께 범행에 가담한 것으로 조사된 B(18)양에게는 장기 3년, 단기 2년6월, C(18)군에게는 징역 2년6월에 집행유예 4년을 선고했다. 재판부는 이들 모두에게 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수도 명령했다.

만 19세 미만의 소년범이 2년 이상 징역에 해당하는 죄를 범한 경우 장기와 단기의 기간을 정해 형을 선고하는 부정기형 판결을 한다.

지난 2020년 8월24일 연인 관계였던 A씨와 B양은 "네 남자친구 C군한테 B양이 성폭행을 당했다"며 피해자 D(15)양을 서울 동대문구의 한 모텔로 불러낸 것으로 알려졌다.

모텔에 들어서자 이들은 A씨 주도로 D양을 결박한 뒤 신고하지 못하도록 휴대전화를 뺏고 저항하는 D양에게 폭력을 가한 것으로 조사됐다.

이어 A씨는 D양에게 "종전에 빌린 돈을 갚아라. 그렇지 않으면 집에 보내지 않겠다"며 "조건만남을 하든, 장기를 팔든지 해서 돈을 갚아라"고 협박을 한 것으로 전해졌다.

이들은 조건만남 남성을 찾은 뒤 다음 날 새벽께 D양을 약속장소로 데려갔고, B양이 성매수남으로부터 돈을 받아낸 것으로 알려졌다. 그러나 이 남성이 당시 상황을 눈치채고 도망치며 범행은 미수에 그친 것으로 파악됐다.

이들은 같은해 8월21일에도 다른 피해자 E(16)양을 불러내 술을 마시게 한 뒤 서울 도봉구의 한 모텔에 데려가 유사한 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

B양은 E양을 결박하고 조건사기 범행 가담을 강요한 것으로 알려졌다. E양이 거부하자 A씨는 E양을 수차례 구타하고 성폭행까지 했으며 그 과정을 촬영한 뒤 이를 빌미로 범행을 같이 하지 않으면 유포하겠다고 협박한 것으로 파악됐다.

재판 과정에서 B양은 A씨의 폭행과 협박 등으로 심리적인 지배를 당했다며 강요에 의한 행동으로 처벌 대상이 될 수 없다는 취지로 항변한 것으로 전해졌다.

하지만 1심은 "B양이 적극적으로 범행에 나선 것으로 보인다"며 "스스로 성매수남을 물색하거나 범행 직후 긴급체포되면서 A씨와 서로 편지를 주고 받았다"고 B양의 주장을 배척했다.

이어 죄질이 매우 좋지 않고 피해자들이 상당한 성적 수치심과 신체적·정신적 고통을 겪은 것으로 보인다며 A씨에게 징역 15년을, B양과 C군에게는 각각 징역 장기 10년, 단기 5년 형을 선고했다.

2심 재판부도 "A씨가 무면허 운전으로 재판 중에 자숙하지 않고 범행을 저질렀다"며 "제반 사정을 고려하면 매우 엄중한 처벌이 필요하다"고 질타했다.

또 "B양의 범행은 A씨 지시를 수동적으로 따른 게 아니라 적극적으로 가담한 것"이라며 1심과 판단을 같이하면서 "실형 선고가 불가피하다"고 했다.

아울러 "C군의 경우 강도상해로 재판 중 범죄를 저질러 죄책에 상응하는 처벌이 필요하다"면서 "이 사건 범행 이전 형사처벌 전력이 없고, 강도상해죄와 형평을 고려해야 한다"고 말했다.

다만 "이들 모두가 성폭력 피해자 중 한 명과 합의했고, (피해자가) 처벌을 바라지 않고 있다"면서 "깊이 반성하는 점을 들어 원심의 형이 부당하다"고 판단했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지